![]()

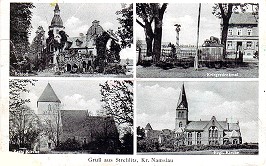

S T R E H L I T Z (Strzelce)

![]()

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Blick vom Friedhof |

Grabstätte der Familie Johann Herrmann |

|||

Erinnerungen an den Hof meiner Großeltern müttlerlicherseits

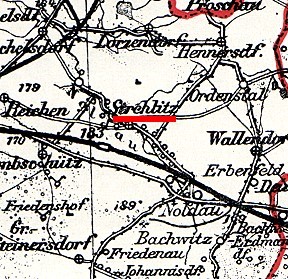

in Strehlitz, Kreis Namslau, ![]()

Rückkehr in die Heimat 1945 - Ein erschütternder Bericht von Frau Auguste Golibrzuch aus Strehlitz

Bericht über die wirtschaftlichen und „kulturellen“

Zustände in Strehlitz, Kreis Namslau, in Schlesien 1945/46![]()

![]()

Chronik des Dorfes Strehlitz, Kreis Namslau,

Bezirk Breslau und der Familie Herrmann, Strehlitz (Auszüge)……![]()

von Ernst Herrmann

Neben den bekannten Daten und Tatsachen der schlesischen Geschichte ist für diese

Darstellung die Ortschronik benutzt worden. Neben Eintragungen in den Kirchenbüchern

stützte sie sich auf die immer noch sehr lebendige Tradition, Die Gründungsurkunden

befanden sich in den Archiven der Stadt Breslau.

Ich habe die Chronik aufmerksam gelesen und fleißig exzerpiert. Mit meinem ganzen

Hausrat sind 1945 die wertvolle Bibliothek und auch die Exzerpte verbrannt. So bin

ich leider wieder auf mein Gedächtnis angewiesen, bin jedoch bemüht, so genau

wie möglich zu berichten.

Wir erleben zur Zeit einen gewaltigen Umbruch in allen Lebensbezirken, auch in der

Landwirtschaft. Gerade deshalb habe ich der Darstellung der „alten Formen“

einen breiten Raum gewidmet. - Fortschritte gab es immer. -Mir ist kein Fall bekannt,

daß von den vertriebenen Bauern auch nur einer wieder Bauer wieder auf eigener

Scholle hat sein können, alle mußten umlernen. Das ist zu bedauern, denn

damit ist eine jahrhundertlange Tradition zerrissen und ein wertvoller Menschenschlag

entwurzelt worden.

Durch die Vertreibung 1945 sind unsere Familien in alle Teile der Bundesrepu-blik und

ins Ausland zerstreut worden. So möge diese Chronik zur Brücke in die Vergangenheit

und Zukunft werden, die verwandtschaftlichen Beziehungen stärken, ein Gruß

aus Elternhaus und Heimat sein.

Hier folgen Ausführungen über Eike von Repkow,

dem Verfasser des „Sachsenspiegels“,

die Kreuzzüge, die Begründung der Hauptstadt Breslau.

Freilich verdankt Breslau sein Aufblühen und seine wirtschaftliche Kraft in erster

Linie seinem schlesischen Hinterland. Auch hier war die Besiedlung stetig und rasch

vorangegangen. An einem Beispiel soll gezeigt werden, welch Übermaß an Arbeit,

Kraft und Ausdauer da draußen auf dem Lande von Bauern geleistet worden ist.

Im Jahre 1202 stiftete Herzog Heinrich I. auf Bitten seiner Gemahlin Hedwig das Kloster

Trebnitz. Von hier aus mag er bei seinen Jagdausflügen auch bis in die Gegend

vom heutigen Namslau gekommen sein. Er fand hier Gras-,Step-pen und Sumpfland, das

aber als Siedlungsland durchaus geeignet schien. Bei seinen Brautfahrten weit nach

Bayern zum Grafen von Andechs-Meran hatte er dort über Siedlungsmöglichkeiten

gesprochen und bei der Heimfahrt jeweils Siedler mitgebracht. Nun sandte er einen Vogt

als Werber ins Frankenland, der sollte einen Stamm Siedler anwerben. Nach dem damals

geltenden Erbrecht erbte immer nur der älteste Sohn den Hof des Vaters, die anderen

Geschwister mußten - sofern sie nicht einheiraten konnten - als Dienstleute bei

ihm arbeiten. Hier wurde den armen Habenichtsen Land als Eigentum angeboten: da griffen

vie-le gern zu und bald hatte der Vogt einen ganzen Stamm beisammen .....

Die oft beschwerliche Wegstrecke aus dem Frankenwald hin nach Thür1ingen war ohne

besondere Verluste geschafft. In Sachsen ging es auf der „Hohen Straße“

über Leipzig, Meißen und Bautzen noch über altes Siedlungsgebiet weiter.

Bei Görlitz betrat man dünnbesiedeltes Neuland und strebte üer Löwenberg

und Goldberg auf Breslau zu. In der Herzogsburg wurde der Zug gastlich empfangen und

gönnte sich ein paar Tage Ruhe, ehe die Reise auf der rechten Oderseite weiter

ging.

So also sah die neue Heimat aus: keine Seen, kein großer Fluß - auf allen

Seiten weit und breit nur Wald und wieder Wald, - ringsherum Grasland, Steppe, wohl

auch Sumpf - dort blinkte Wasser auf. -

Die Punkte weisen hin auf die Beschreibung der Fahrt, der Besorgung der Nahrung für

Mensch und Tier und Ähnliches. An diesem Bach entlang mußte das Dorf entstehen,

zu beiden Seiten der neuen Straße. Viel Land war da, man brauchte fast zwei Stunden,

um es der Läge nach zu durchschreiten. Am Westende war man eingezogen und bis

zum Ostende maß es gut 6 Kilometer, Man begann auch bald zu planen: in der Mitte

wurde auf der Südseite ein Platz für die Kirche ausgespart. Die Vogtei sollte

wieder in der Mitte der westlichen Hälfte liegen; die Bauern konnten sich nach

Wunsch ansiedeln, doch blieb vom Kirchplatz aus ein breiter Streifen südlich der

Straße bis fast an das Ostende liegen. Am Kirchplatz sollte auch die Dorflinde

stehen. Bei der Planung verfuhr man sehr großzüig: von einem Gehöft

zum andern sollte sin Zwischenraum von mindestens 200 Metern liegen, um möglichen

Arger mit dem Vieh vorzubeugen. Wer seinen Hof auf der Nordseite der Straße hatte,

bekam auch den Acker in einem großen Stück auf derselben Seite, so geschah

es auch auf der Südseite. Doch sollte kein Hof ein Gegenüber haben - eben

wegen des Viehes - so setzte man hier die Höfe in die Zwischenräume. Die

Größe der Ackerfläche blieb vorerst unbe-stimmt, nach Generationen

würde sich erweisen, welche Ackerfläche der einzelne Bauer aus wüstem

Unland schaffen konnte, im Durchschnitt ergaben sich 45 bis 50 ha, die Vogtei besaß

ca. 200 ha.

Auf jeden Bauer wartete ein Übermaß an Arbeit und Entbehrung durch Generationen

hindurch, ehe ein Dorf stehen würde. Bauer Herrmann blieb am Westende, Bauer Kilian

zog ans Ostende. Einige Namen mögen noch genannt sein:

Adler, Rowak, Sonnek, Rapke, Mücke, Fabian, Sternagel, Kienast, Neugebauer, Bendig,

Selbstverständlich baute man nach fränkischer Weise. Aber keiner stellte

seinen Hof direkt ans Wasser, fast überall stieg das Gelände nach hinten

an. So lagen die Höfe 50 bis 100 Meter vom Dorfbach entfernt, und zwar stellte

man das Wohnhaus in Nord-Süd-Richtung, den südlichen Wohngiebel der Straße

zugekehrt. Westlich vom Wohnhaus lag der Hof, der vom Stall abgeschlossen wurde. Im

Norden würde die Scheune stehen, also quer in Ost- West-Richtung. Der Wirt-schaftshof

bildete also ein geschlossenes Rechteck, wie es eben das Merkmal fränkischer Bauweise

ist. Mit den Bauten war die erste, die dringendste Arbeit getan.

Jeder Bauer weiß, daß sein Leben an der Scholle hängt - bringt der

Acker keine Ernte, hat er verspielt. Erstrecht muß der Siedler alles tun, um

im nächsten Jahr zu ernten, er ist ja ganz auf sich selbst gestellt. Um ernten

zu können, muß er aber erst aus Unland Ackerland machen.

So ging denn auch Adam Herrmann an diese schwerste Arbeit, er steckte eine Fläche

ab: 100 x 100m =10000 qm . Wüst genug sah es hier aus: Brennnesseln, Disteln,

Quecken, Binsen, Schilf, eine Dornenhecke, dazwischen Weidengebüsch, Weißdorn,

Eschen und viele Steine. ... Jeder mußte auch sein Stück Straße fahr-bar

machen ... die Schinderei ging noch weiter; die Dreifelderwirtschaft er-forderte 3

gleichgroße Felder, von denen eins mit Wintergetreide, das 2. mit Sommerung bestellt

wurde, während das 3. als Brachland liegen blieb, damit es sich erholen konnte.

Da man weder Stalldung noch Mineraldünger hatte, erzielte man dadurch bessere

Ernten. In jedem Jahre wurde die Fruchtfolge gewechselt.

Das Profil des Dorfes war bereits deutlich zu erkennen: die Straße ziemlich genau

von Ost nach West, beiderseits die Höfe lose eingestreut; eigentlich waren es

aber 2 selbständige Fluchtlinien, wobei die südliche viel weniger Hofe aufwies,

da ja vor der Mitte des Dorfes die Allmende (gemeinsam benutztes Gemeindeland) die

ganze Fläche in Anspruch nahm.

Welchen Namen sollte das Dorf bekommen? Herzog Heinrich IV hatte hier einige Wildhüter

angesiedelt, die mußten die herzogliche Tafel mit Wildbret versorgen und Ihm

bei der Jagd zu den Standplätzen des Wildes führen. Nun heißt „schießen“

- strzelac = der Schütze = strzelec“. So hätte das Dorf auch „Schützendorf“

heißen können, so wurde aus dem Wort „strzlec“ - Strehlitz -und

diesen Namen hat es behalten bis 1945.

Als Gründer jähr gilt das Jahr 1235. Solange besteht das Dorf Strehlitz schon.

Nach dem Tode Heinrich II, übernahm die Stadt Breslau den Ort und das Gut. Als

mit dem Bau des Rathauses begonnen wurde (1299) erhielt auch Strehlitz seine Kirche.

Die Achtung und Verehrung für die Piasten war noch so lebendig und groß,

daß hier eine echte Piastenkirche gebaut wurde. Der massige vierkantige, in seinen

Ausmaßen sehr breite Turm ist nicht hoch, er überragt das Kirchendach nur

mit seinem Turmdach, das als Abschluß einen echten Dachfirst auf weist. Die Mauern

des Kirchenraumes sind ebenfalls sehr kompakt und werden außerdem auf jeder Außenseite

durch 2 mächtige Strebepfeiler gestützt. Man kannte damals noch keine Eisenverstrebungen

und -verspannungen, die Festigkeit und Dauer eines Baues beruhte einzig und allein

auf der Festigkeit seiner Außenwände, die mußten das schwere Dach

tragen. Und dieses Dach ist ebenfalls ein echtes „Piastendach“, es ist in

2 Dachflächen unterteilt. Das erste Dach ist sehr hoch,

von dort, wo das Turmdach beginnt, läuft der Dachfirst Welchen Namen sollte das

Dorf bekommen? Herzog Heinrich IV hatte hier einige Wildhüter angesiedelt, die

mußten die herzogliche Tafel mit Wildbret versorgen und Ihm bei der Jagd zu den

Standplätzen des Wildes führen. Nun heißt „schießen“

- strzelac = der Schütze = strzelec“. So hätte das Dorf auch „Schützendorf“

heißen können, so wurde aus dem Wort „strzlec“ - Strehlitz -und

diesen Namen hat es behalten bis 1945.

Als Gründer jähr gilt das Jahr 1235. Solange besteht das Dorf Strehlitz schon.

Nach dem Tode Heinrich II, übernahm die Stadt Breslau den Ort und das Gut. Als

mit dem Bau des Rathauses begonnen wurde (1299) erhielt auch Strehlitz seine Kirche.

Die Achtung und Verehrung für die Piasten war noch so lebendig und groß,

daß hier eine echte Piastenkirche gebaut wurde. Der massige vierkantige, in seinen

Ausmaßen sehr breite Turm ist nicht hoch, er überragt das Kirchendach nur

mit seinem Turmdach, das als Abschluß einen echten Dachfirst auf weist. Die Mauern

des Kirchenraumes sind ebenfalls sehr kompakt und werden außerdem auf jeder Außenseite

durch 2 mächtige Strebepfeiler gestützt. Man kannte damals noch keine Eisenverstrebungen

und -verspannungen, die Festigkeit und Dauer eines Baues beruhte einzig und allein

auf der Festigkeit seiner Außenwände, die mußten das schwere Dach

tragen. Und dieses Dach ist ebenfalls ein echtes „Piastendach“, es ist in

2 Dachflächen unterteilt. Das erste Dach ist sehr hoch,

von dort, wo das Turmdach beginnt, läuft der Dachfirst bis zu einem Zwischengiebel

in der Mitte. Bedeutend tiefer setzt der zweite First an und läuft geradlinig

zum Schlußgiebel. Der ganze Bau wirkt so dreigliedrig: Turm ohne Spitze und zwei

Dächer könnte wohl einen Teil einer Burg abgeben. In seiner Gedrungenheit

und Massigkeit kann er sehr wohl ein Gefühl der Geborgenheit und Sicherheit vermitteln.

Wie oft mögen die Dorfbewohner in den unruhigen Jahrhunderten hier Schutz gesucht

haben. In der Hoffnung, daß das Gotteshaus kein Ort für Kampf und Blutvergießen

sein darf. Jedenfalls hat diese erste Kirche sechs Jahrhunderte überdauert. Um

die Kirche lag der Friedhof, ebenfalls von einer dicken Mauer umgeben. Auf der Südseite

schloß sich der Wirtschaftshof an; denn der Pfarrer mußte seinen Lebensunterhalt

zum Teil aus eigener Wirtschaft bestreiten. An der Nordseite lag ein kleiner Karpfenteich

- an alles war gedacht.

Der Bau der Kirche brachte der Gemeinde große Belastungen, die Baugrube mußte

ausgehoben, die Erde abgefahren, Bauholz geschlagen und angefahren werden. Da Strehlitz

keine Lehmlagerungen besaß, entstand hier auch keine Ziegelei und die Ziegeln

wurden aus anderen Orten geholt. Sand lieferte ein Sandberg, die einzige Erhebung,

auf der Südseite, Diesen flachen, wohl 30m hohen Hügel hatte man in treuer

liebvoller Erinnerung, an den fränkischen Jura, den Juraberg genannt, und er hat

diesen stolzen Namen bis zuletzt behalten. Der Juraberg hat tausende Wagen Sand für

alle Ziegelbauten der Bauernhöfe, für die Kirchen, die Schule und die Dorfsträße

geliefert. Die ganze Kuppe wurde abgetragen, es blieb zuletzt nur noch eine tiefe Sandgrube.

Aber der Kirchbau brachte auch einige Vorteile- Facharbeiter aus Breslau bauten die

erste Windmühle, zwar als Gutsmühle auf dem Gelände des Stadtgutes,

doch durften auch die Bauern ihr Brotgetreide hier mahlen lassen. Eine Gutsschmiede

und eine Stellmacherei kamen dazu; am Westende ließen sich ein Tischler, ein

Schneider, ein Maurer und ein Schumacher nieder. Nun konnte man seinen Hausrat und

seine Lebensweise schon behaglicher gestalten. Am Ostende des Dorfes blieb lange Zeit&

die ganze Breite der Allmende unangetastet. An ihrem Südrande aber hatte sich

ein Feldweg entwickelt, die „breite. Straße“, und die wenigen Handwerkerhäuser

hier hießen das „breite Dorf“. Jeder Handwerker besaß ein Grandstück

von 5000 qm konnte sich eine Kuh, ein Schwein und Geflügel halten und verdiente

als Handwerker und Erntearbeiter zusätzlich seinen Lebensunterhalt.

In der 3.Generation wurden die bescheidenen Notwohnungen, Ställe und Scheunen

durch stabile Blockhäuser ersetzt und ein Backhaus gebaut, das seinen Platz weit

hinten im Garten erhielt. Doch ging nebenbei die harte Arbeit der Urbarmachunhg von

Ödland in Ackerland weiter. Der Bauer mußte mehr als für seinen Eigenbedarf

erzeugen, mußte Überschüsse auf den Markt bringen, seine Abgaben bezahlen,

um seine Wirtschaft und Lebenshaltung verbessern zu können. Auch die große

Welt verändert sich dauernd. Wenn der Vogt und einige Bauern Getreide und Vieh

in Breslau ablieferten, konnten sie nun das neue prächtige Rathaus bewundern.

Immer wieder staunten sie, wie groß die Stadt war und was es hier alles zu kaufen

gab.

Man schrieb das Jahr 1523,. wie alle Jahre war wieder ein Wagenzug mit Getreide und

Vieh von Strehlitz aus in Breslau angekommen. Die. Straßen wären voll von

aufgeregten Menschen. Diesmal schien sich in der Stadt etwas Besonders ereignet zu

haben. Vor der Maria-Magdalena-Kirche stauten sich die Massen. Da stand ein Mann und

predigte, gegen den Ablaßhandel: niemals könne man durch den Kauf eines

Stückes Papier Sündenvergebung und und Seligkeit erlangen, nur durch den

rechten Glauben. Und diesen rechten Glauben wolle er ihnen verkündigen. Er sei

Johann Hesse, komme aus Wittenberg von Dr.Martin Luther ünd Philipp Melanchton.

Am nächsten Tage gelang es den Strehlitzern, auch in die Kirche zu gelangen und

an dem neuen Gottesdienst teilzunehmen. Die Heiligenbilder waren entfernt, der Altar

als Tisch des Herrn aufgestellt, die Beichtstühle nicht zu sehen.

Als Einleitung sang die ganze Gemeinde ein Lied in deutsch, so ergriffen und innerlich

bewegt, daß unseren Zuhörern ganz andächtig und fromm im Herzen wurde.

Nun trat der neue Prediger vor den Altar und alles (= Gruß, Bibellesung,Glaubens-

und Sündenbekenntnis) brachte er in deutscher Sprache. Danach sangen alle wieder

ein Lied. Nun stieg Hesse auf die Kanzel, erklärte die neue Lehre und berichtete,

wie Dr.Martin Luther am 31.10.1517 an die Tür der Schloßirche in Wittenberg

95 Thesen angeschlagen habe, er die Bibel übersetzt auf der Wartburg, die nun

jeder lesen könne. Martin Luther sei 1521 mutig auf dem Reichstag zu Worms vor

dem Kaiser Karl V. für die reine Lehre eingetreten. Nun sei er wieder in Wittenberg

und habe ihn auf Ver langen der Stadt Breslau ihn hierher geschickt. Luther habe

die Bibel aus der Hand dem Geistlichen, in die jedes einzelnen gegeben, man beichtete

nicht mehr dem Geistlichen, sondern Gott. Bei der Feier des heiligen Abend mahles

dürfe jeder an den Tisch des Herrn treten, ganz persönlich Gast des Heilandes

sein und teilnehmen an der Gemeinschaft mit Christus. Und Luther habe der Gemeinde

das Kirchenlied geschenkt, das sei gesungenes Evangelium, Glaubensbekenntnis und Gebet.

Zum Schluß sang die Gemeinde stehend das Lutherlied: Eine feste Burg ist unser

Gott.

Die Strehlitzer waren innerlich so aufgewühlt, so ergriffen und überzeugt,daß

sie Herrn Hesse baten, er möge doch auch nach Strehlitz kommen und ihnen die neue

Lehre bringen. Das geschah denn auch; der Chronist berichtet, die ganze Gemeinde habe

sich fUr die evangelische Art des Gottesdienstes ent schieden, der katholische

Priester hat zwar von der Kanzel und Altar gegen diese „Ketzerei“ protestiert,

habe aber keine Unterstützung gefunden und sei zu seinem Amtsbruder nach Grambschütz

gegangen. Von dort hat er laufend Briefe an den katholischen Kaiser nach Wien geschickt,

um Hilfe gebeten, um die Ketzer zu vertreiben. Und er hatte Erfolg, in der Gegenreformation

schickte der Kaiser seine berüchtigten „Seligmacher“ auch nach Strehllitz.

Mit Gewalt wurde dar Gottesdienst wieder katholisch gemacht, der evangelische Geistliche

vertrieben, der katholische Pfarrer wieder eingesetzt; die „Ketzer" wurden

verflucht, Bibeln, und Gesangbücher verbrannt, die Leute in die Kirche getrie

ben. Die Bauern wurden drangsaliert, an der Arbeit gehindert, die Frauen und Töchter

belästigt. Die rohe Soldateska blieb den ganzen Tag in der Wohnung, beleidigte

Frau und Kinder mit gemeinen, drohenden Redensarten und verlangte dazu noch beste Verpflegung:

Braten, Kuchen und Alkohol. Eine Weile leisteten die Bauern Widerstand, aber sie blieben

ohne jede Hilfe, überall herrschte derselbe Terror. Um die fürchterlichen

Quälgeister loszuwerden, gingen sie wieder in die katholische Kirche. Und nun

saßen sie hier - mit Verbitterung, Groll und ohne erhebende Choräle, die

sie so gern gesungen hatten. War das überhaupt noch Gottesdienst? War das nicht

schlimmster Mißbrauch der kirch lichen Gewalt? Später brachten sie

wieder Bibeln, Gesang- und Predigtbücher aus Breslau mit. Seitdem bestand in Strehlitz

der Brauch, daß der Hausvater am Sonntagnachmittag seine Familie zu einer Hausandacht

versammelte, es wurde gesungen, das Evangelium und die Predigt gelesen, gebetet.

1740 wurde Schlesien preußisch und erhielt durch Friedrich den Großen

Glaubensfreiheit. Sofort wurde in Strehlitz die überwiegende Mehrheit der Bauern

wieder evangelisch, doch die Kirche blieb katholisch. Die Landgemeinden des Kreises

wurden der evangelischen Andreaskirche in Namslau zugeteilt und er hielten um

8 Uhr ihren Gottesdienst, getauft und getraut wurde ebenfalls in Namslau. Nur Beerdigung,

da kam der Pastor ins Dorf, denn die evangelischen hatten jetzt einen eigenen Friedhof.

Aber die Konfirmanden mußten 1 Jahr lang, einmal in der Woche den weiten Weg

nach Namslau machen (hin- und zurück) 18 km. Es gab Gemeinden, wo der Weg 26 km

betrug. Heute will uns ein solches Verhalten der Kirche unverständlich erscheinen,

der Landgeistliche besaß Pferd und Wagen - warum wurde der Konfirmandenunterricht

nicht in der Dorf schule erteilt? Trotz all dieser Erschwernisse hielten die Evangelischen

treu zu ihrer Kirche und die Fußgänger machten sich schon früh auf

den Weg. Um 6 Uhr waren sie schon unterwegs.

Das Jahr 1792 brachte wieder Unruhe ins Dorf. Nun sollte die große Allmende aufgeteilt

und an die angrenzenden Bauern verkauft werden. Damit wurde den Handwerkern und Arbeitern

im Breiten Dorf die Existenzgrundlage entzogen. Jahrhundertelang hatten sie ihr Vieh

und Geflügel auf diese Wiese getrieben. Woher sollten sie jetzt das Futter nehmen?

Sie protestierten, es half nichts, die Bauern umgaben ihr Teil mit einem Lattenzaun,

der wurde niedergerissen und das Vieh wieder herauf getrieben. Der Gemeindevorsteher

war machtlos, auch der Landrat in Namslau erreichte nichts. Er gab den Streitfall an

die Domänenkammer in Breslau weiter und leitete ihn an das Kammergericht in Berlin.

Von hier erging dann „im Namen des Königs“ folgendes Urteil: Die Bauern

hatten die Wiesen käuflich erworben und sie gehören ihnen. Die Rädelsführer

sollte man verhaften und in die Festung Silberberg bringen. So geschah es denn auch.

Aber als 1848 die Nachricht vom Ausbruch der Revolution nach Strehlitz kam, schlug

sie hier wie ein Donnerschlag ein. Die Söhne der Männer, die man 1792 nach

Silberberg verbannt hatte, bildeten sofort einen Revolutionsausschuß. Um Mitternacht

holten die „Kommunarden“ beide Lehrer aus den Betten und drohten: Wenn ihr

nicht gleich mitkommt, werden wir euch verdreschen. Also gingen sie mit. Im Dorfkrug

wartet bereits der Gemeindevorsteher. In langen hitzigen Debatten wurde eine Resolution

gefaßt, aufgeschrieben, unter Druck unterschrieben und per Post an den König

direkt abgeschickt. Das „per Post“ hatte der Chronist 3mal unterstrichen.

Man kann sich sein Entsetzen und Unbehagen vorstellen, daß die Kommunarden es

wagten, den Instanzenweg zu übergehen. Heute würde es interessieren, welche

Forderungen damals ge stellt wurden. Der Chronist hat sie wohl aufschreiben wollen,

leider blieb die Stelle leer. Sein Urteil faßt er wie folgt zusammen: Im übrigen

verlief hier die Revolution wie fast überall: es wurde viel geredet, ansonsten

blieb alles beim alten - ein vernichtendes Urteil über den Parlamentarismus.

Um 185Q erhielt das Dorf seine endgültige Form, es wurde viel gebaut. Natürlich

haben 2 Generationen schon vorher dafür gespart. Ziegeln wurden gekauft und angefahren,

Bauholz herangeschafft, ebenso Berge von Sand; Kalk wurde ge löscht und die

eisernen Träger und Säulen wurden beschafft. Wo Lehmboden war, wurden Ziegeln

im Handstrich gearbeitet. Mit dem Stall wurde begonnen. Das Stallgebäude war 30

m lang und 10 m breit, die Wände aus Rohziegel. Den größten Raum nahm

der Pferdestall ein. Arbeitspferde 6 bis 8 waren immer im Betrieb, dazu etliche Jungpferde,

so daß 12 Pferde in guten Zeiten sogar 15 Pferde im Stalle standen.

An den Stall grenzte die Wagenremiese, hier standen der Gedeckwagen, der offene Korbwagen

und der Schlitten. An. den Wänden hingen sämtliche Geschirre. Das Wohnhaus

lag dem Stall gegenüber und war halb so lang ... Das Wohnzimmer war zugleich Eßzimmer,

dann die Kinderzimmer, Schlafzimmer der Eltern, Arbeitszimmer, das Festzimmer wurde

zur Taufe, Konfirmation, Hoch zeit, Beerdigung und anderen Festlichkeiten benutzt.

Geheizt wurde dieser Raum erst durch einen offenen Kamin. Später, als es Steinkohle

gab, wurden Kachelofen gebaut. Alles saß gemütlich um den Ofen herum, und

Vater hat mit uns Weihnachtslieder und Kirchenlieder gesungen.

Die Küche war der Mittelpunkt der Hauswirtschaft. Für 12 Personen und mehr

war täglich zu kochen. In der Ernte verdoppelte sich die Zahl. Im Laufe der Jahrhunderte

hatten sich bestimmte Eßgewohnheiten entwickelt. -

So gab es zum 1.Frühstück eine Buttermilchsuppe, dazu Brot oder Kartoffeln.

Als Abendbrot gab es Graupen mit ausgebratenem Räucherspeck, dazu gab es reichlich

saure Milch. Heute mag man über diese Kost spotten, zu Unrecht, es enthielt alle

wichtigen Grundnahrungsstoffe: Eiweiß in der Milch, Fett in Speck und Kohlenhydrate

in der Graupe, war leicht verdaulich. Das Mittagessen mußte vielseitig sein,

doch gab es fast täglich Kartoffeln als Beilage. Am liebsten wurden Kartoffelklöße

gegessen, die es in der Ernte 3 mal in der Woche gab. Frischfleisch gab es zu den Festen

und nach jedem Hausschlachten, sonst gab es viel Geflügel, Pökel, Rauchfleisch

oder Wild. Das Gemüse für die Küche lieferte der eigene Garten, Mehl,

Graupen, Erbsen, Reis, Zucker, Salz usw. wurden immer auf Vorrat gekauft. Zum Trinken

stand in erster Linie Milch zur Verfügung, dann Saft, selber hergestellt aus den

Beeren und Fruchten. Im Sommer gab es auch Bier. Auch gab es Jungbier, ein Wagen von

Haselbach (Bierbrauerei) Namslau, brachte es ins Dorf. Es wurde mit Wasser und Zucker

versetzt, in Flaschen gefüllt und es ergab ein frisches Einfachbier. Dadurch daß

es in den Flaschen weiter gärte, brauste und zischte es beim Öffnen der Flaschen.

Es schmeckte wunderbar. Bohnenkaffee gab es nur zu den Feiertagen. Sonst wurde selbstgebrannter

Gerstenkaffee getrunken. An die Küche war das Backhaus angebaut .... die Hälfte

des Backhauses nahm der riesige Backofen ein. Angeheizt wurde er mit Scheitholz, das

in 2 Reihen 2 Stöße aufeinander aufgelegt wurde. Die Brote eingeschoben,

5 in einer Reihe, 5 Reihen ergaben 25 Brote, bei Kuchen konnten sogar 33 Bleche eingeschoben

werden. Ein Gebäck reichte meist 3 Wochen, Mutter hat in ihren 50 Wirtschaftsjahren

mit Hilfe ihrer Hausmädchen über 20 000 Brote“ gebacken. Als Ganzes

betrachtet, haben die Bauern bescheiden gelebt.

Die Scheune schloß den Hof im Norden ab, mit dem Stall war sie durch den Gartenschuppen

verbunden. 2 geräumige Tennen besaßen sie, 2 Eckbansen und den breiten Mittelbansen.

Unter dem rechten Eckbansen befand sich der Rübenkeller. Jahrhunderte wurde mühsam

mit Flegeln gedroschen, um 1350 die erste Dresch maschine aufgestellt... Abgelöst

wurde sie um 1900 durch den Breitdrescher. Die Reinigung erfolgte in der Wurfmaschine.

Der große Hof wurde von 3 Seiten von Gebäuden umschlossen, in der Mitte

der Rückseite befand sich die breite Einfahrt, dieser gegenüber begann die

Düngergrube. Hof und Grube waren sauber ausgepflastert, die Grube besaß

eine gepflasterte Böschung in welcher Eichenpfosten standen, die mit Latten verbunden

waren, so konnte hier das Vieh zur Sommerszeit eingesperrt werden. Die ganze Anlage

war das Muster eines fränkischen Bauernhofes.

An der Straßenseite war der Garten. Viele Sorten Obst gab es im Garten. Von Anfang

an besaß die Südseite ein herrliches Weinspalier mit gelben und blauen

Weintrauben. Auch der Weinbau ist ein Zeugnis für die fränkische Besiedlung:Die

Fanken konnten ohne den heimischen Wein nicht sein.

Um 1800 war die harte Arbeit beendet, aller Acker urbar gemacht und unter den Pflug

genommen. Die Feldgrenzen waren entweder ein Feldweg, ein flacher Graben, ein schmaler

Feldrain oder der Dorfbach. Für die Herrmann-Wirtschaft(Schirosek) grenzten als

Nachbarn im Westen das Dominium Buchelsdorf,= Buchendorf genannt, im Süden die

Herrschaft Reichen, in Osten die Gemarkung des Vorwerkes Buchelsdorf und der Dorfbach.

Die letzten Dezennien dienten der Modernisierung. Die Dreifelderwirtschaft war durch

den Fruchtwechselanbau verbessert worden. Bald lieferte die Industrie Mineralstoffdünger,

so steigerten sich die Erträge ganz bedeutend. Der Bau der Zuckerfabrik in Bernstadt

machte den Rübenanbau lohnend. Freilich brachte er auch zusätzlich viel neue

mühsame Arbeit mit dem Vereinzeln, Hacken und Ernten der Rüben. Die Trockenflockenfabrik

in Wilkau brachte eine Steigerung des Kartoffelanbaues. Die Bierbrauerei Haselbach

in Namslau benötigte größere Mengen Braugerste.

1889 wurde die rechte Oderufer-Eisenbahn gebaut. Nun konnten die Bauern ihre Erzeugnisse

in Noldau, später auch in Grambschütz verladen und von dort Kohlen, Düngemittel,

Kalk, Zement usw. abholen. 1895 wurde die Dorfstraße und die Zufahrt nach Grambschtz

chaussiert.

200 Jahre hatte die evangelische Gemeinde auf eine eigene Kirche warten müssen,

nun wurde ihr eine geschenkt: Der Gustav-Adolf-Verein baute um 1900 eine schmucke Kirche

in der Mitte des Dorfes. Die Außenwände wurden aus glasierten Ziegeln gebaut,

Tür und Fenster erhielten gotische Wölbungen, der schlanke Turm strebte als

Spitzkegel nach oben und erhielt eine Uhr. Vom Haupteingang im Turm führte ein

breiter Mittelgang bis zum Altar; die Kanzel stand etwas links von Altar, die Bänke

in 2 Reihen. Die Orgel hatte ihren Platz auf dem Orgelchor über dem Haupteingang.

Vor der Orgel standen bis zur Brüstung die Bänke für den Kinderchor.

An den Längsseiten waren ebenfalls Chöre, die 3 Sitzreihen hatten; hier oben

saßen ausschließlich die jungen Burschen und le dige Männer,

während unten die Ehepaare und Töchter ihren Platz hatten. Die Gemeinde hat

ihrer Kirche bis zur letzten Tage die Treue gehalten, jeden Sonntag war der Gottesdienst

gut besucht. Besonderer Höhepunkt waren der Hlg. Abend, da stellte jeder 1 Kerze

vor seinem Platz auf, Gründonnerstag und Karfreitag konnte die Kirche die Abendmahlsgäste

kaum fassen, da dauerte die Feier über zwei Stunden. Die Konfirmation fand regelmäßig

am Sonntag Palmarum statt, die Jungen kamen im dunklen Anzug, die Mädchen in dunklem

Kleid mit Myrtenkranz. Die Konfirmanden setzten ihre Ehre darein, für diesen Tag

die Kirche mit langen grünen Girlanden und Blumen zu schmucken. An den Feiertagen

brachten die jungen Soldaten eine besondere Note hinein, wenn sie in ihren schmucken

Uniformen erschienen; blaue Dragoner aus Namslau, braune, rote und schwarze Husaren,

Ulanen aus Militsch, Jäger aus Breslau und Berlin. Überhaupt muß hervorgehoben

werden, daß gerade die Jugend dem Gottesdienst den feierlichen Schwung gab. Der

Schlesier singt gern, und die Jugend hat durch ihren Gesang viel zur Verinnerlichung

des Gottesdienstes beigetragen. Es trieb den Bauern all-sonntäglich zur Kirche,

weil hier der Alltag zum Schweigen kam, weil hier die Kräfte der Seele und des

Gemüts in Schwingung gerieten und Macht über ihn gewannen. Er brauchte einen

Ausgleich gegen das Übermaß der körperlichen Beanspruchung,gegen die

Sorgen mit Mensch und Vieh. Er hatte keine Möglichkeit der Entspannung, kein Konzert,

kein Theater, keine gesellige Veranstaltung, die ganze Woche nur harte Arbeit. So wurde

der Gottesdienst für ihn Entspannung zugleich zum Kraftquell für die ganze

kommende Woche. Hier im Gottesdienst war er losgelöst von Pferd und Pflug, von

Wagen und Plagen in eine bessere Welt versetzt. In Evangelium, Predigt und Lied kamen

Gefühle und Gedanken zum Schwingen, die ihm bei seiner Arbeit mehr oder weniger

deutlich die Seele erregten: vom Unkraut unter dem Weizen, von hundertfältiger

Frucht, von Regen und Segen usw. Wenn Evangelium und zum Evangelium, zum Glaubensbekenntnis,

zum Gebet.

Die Wirtschaftsführung wurde überall verbessert. Der uralte Butterstampfer

genügte nicht mehr.... Die größere Buttermaschine sah aus wie ein Kinderwagen

ohne Räder... Dia 3.Maschine war noch größer, sie bestand aus einem

festen Faß, stand auf 3 eisernen Füßen und hatte einen schweren Deckel

mit Gummiring. Innen wurde ein Flügelrad mit 4 Flügeln eingesetzt, jeder

Flügel hatte runde Löcher. Durch Zahnrad und Kette und Kurbel kamen die Flügel

in schnelle Bewegung. Auch hier wurde der Rahm solange geschlagen, bis sich die Butterklümpchen

bildeten.

Um 1900 kamen die Zentrifugen auf; nun wurde die Frischmilch geschleudert, Rahm und

Magermilch getrennt; diese konnte bald verbraucht werden, das Lagern im Keller fiel

weg, bis der saure Rahm abgeschöpft werden konnte.

Den ersten Weltkrieg überlassen wir der Geschichte - er war von 1914-1918,

Der erste Getreidemäher wurde 1914 kurz vor Ausbruch des ersten Weltkrieges gekauft.

Es war eine amerikanische Mac Corsick, hatte 4 Flügel, schnitt die Halme, und

die Rechen warfen das Getreide ungebunden auf den Stoppel. Die nächste Verbesserung

brachte der Selbstbinder. Die geschnittenen Halme wurden auf einem Fließband

nach oben gezogen und mit Bindegarn umspannt. Wie mit einen eisernen Finger wurde das

Bindegarn geknotet und abgeschnitten, die Garben fielen auf den Stoppel. Die letzte

Vervollkommnung brachte der Mähdrescher, der alle Erntearbeiten in einem Gang

erledigte.

Nach der entsetzlichen ruinösen Inflation (ab 1920-23) gab es wieder viele Fortschritte,

jedoch den größten Fortschritt brachte der Anschluß an das elektrische

Licht- und Kraftnetz, außer der feuersicheren Beleuchtung in Haus, Stall, Boden,

Scheunen und Keller ermöglichte der Elektro-Motor die An schaffung und den

Betrieb von Maschinen und damit die Erleichterung und schnelle Erledigung von vielen

Arbeiten. Die große Dreschmaschine leistete an einen Tag soviel, wozu man sonst

Wochen gebraucht hatte. Auch lief das gereifte Getreide sofort in den Sack. Schrotmühle,

Haferquetsche, Melkmaschine und elektrische Pumpe brachten wesentliche Erleichterungen.

Eine große Entlastung bedeutete auch die Zugmaschine, der Trecker. Er zog den

Wagen, den Pflug, die Egge, die Waise, die Drille. Er schleppte die Kartoffeln, Rüben,

Kohlen, Sand und Steine. Pferde wurden überflüssig, meist standen nur noch

4 im Stall, Fohlen wurden gar nicht mehr gehalten. Und doch gebührt den treuen

Helfern des Bauern höchste Anerkennung und Dank.

Welches Übermaß an Arbeit hatten sie in Verlaufe der Jahrhunderte geleistet:

bei Schnee und Kälte, bei Glatteis und aufgeweichten Wegen, bei Sonnenglut und

Durst. Der anständige Sohn oder Kutscher ließ es an Pflege und Schonung

nicht fehlen. Doch waren nicht alle getreue Haushalter: mancher faule Bursche legte

sich lieber eine Stunde oder länger ins Gras oder in die Kartoffelfurche und trieb

kurz vor Feierabend die Pferde in Schweiß, damit noch etwas geschafft wurde.

Oder er stahl den Pferden den Hafer und brachte ihn ins Gasthaus, um dafür Schnaps

einzutauschen. Den braven Pferden ist die Ruhe wohl zu gönnen und mit den Zugmaschinen

ist auch ein Stück Tierquälerei ab geschafft worden.

Hier sei auch noch der Leistung der damaligen jungen Bauernsohne gedacht. Im Frühling

liefen sie täglich mindestens 8 Stunden hinter Pflug, Egge, Walze oder Drille.

Setzt man pro Stunde auch nur 4 km ein, so ergibt das 32 km pro Tag, es waren aber

mehr; denn Pferde haben einen langen Schritt. In 1 Woche legten sie 192 km zurück,

im Monat 768 km. Die Frühjahresbestellung dauerte länger als 2 Monate, ebenso

die Herbstbestellung, in 4 Monaten ergibt eine Marschleistung von rund 3OO0 km. Aber

auch in den übrigen Monaten hatten die Füße keine Ruhe. In 40 Jahren

haben so ein Paar Bauernbeine wohl mehr als 100 000 km zurückgelegt.

Und doch waren die jungen Burschen froh und vergnügt bei der Arbeit. Wenn im Frühling

die Sonne warm und goldig am blauen Himmel stand, die Lerche tril lerte, der Huflattich

blühte, da wurde auch ihnen die Brust weit vor Lebenslust und Freude, sie pfiffen

oder sangen die alten Schullieder. „Wem Gott will rechte Gunst erweisen“

oder „Alles neu macht der Mai“ usw. Unter Herzschwäche oder Kreislaufstörungen

hatten sie nicht zu leiden, das Essen schmeckte immer, und die Nacht brachte tiefen,

erholsamen Schlaf. Aber wenn in der Erntezeit in trocknen heißen Jahren die Sonne

vier Wochen heiß hernieder brannte und alle von früh bis spät

in Schweiß gebadet die Erntearbeiten schaffen mußten: Mähen,

Binden, Aufstellen der Stiegen, Einfahren, wenn an manchen Tagen 24 Wagen Roggen auf-

und abgeladen werden mußten, dann ist es verständlich, wenn sich aus tiefer

Brust der sehnsüchtige Seufzer entrang: Lieber Gott, laß regnen, daß

der Körper Ruhe hat!

Es gab aber auch sehr nasse, verregnete Sommer, dann ging die Ernte gar lang sam

vonstatten. Oft mußten die Stiegen umgestellt, die Garben mit Gewalt aus

einandergerissen werden, weil die Körner in den Ähren fingerlange schneeweiße

Keime getrieben hatten. Der Ernteausfall war dann sehr groß, ein Teil des Ertrages

konnte nur als Futtergetreide verwendet werden,und die Stoppelfelder sahen nach der

Ernte wie grüne Wiesen aus.

Der Bauer konnte schlechte Jahre ohne Verschuldung nur überstehen, weil seine

Kinder fast umsonst arbeiteten. Erst bei ihrer Verheiratung erhielten sie als Mitgift

meist 6000 Mark. Aber dieses so schwer erarbeitete Geld nahmen sie mit der einen Hand

und gaben es mit der anderen weiter: der Ehepartner zahlte entweder seine Geschwister

damit aus oder hatte andere Verpflichtungen.

Und doch liebte der Bauer seine Scholle und hat jeden Quadratmeter genützt. Auf

seinen Feldern gab es keine Unratecken mit Disteln und Brennesseln, mit Müll und

Schutt, keine wüsten Steinhaufen. Die letzte Furche wurde am Weg, am Graben, am

Feldrain gezogen. Auch am Gartenzaun ging die erste Furche so nahe, daß die Pferde

eben noch schreiten konnten. Durch die Jahrhunderte blieb jedem Bauern bewußt,

in wie harter, fast unmenschlicher Arbeit der Acker und die Wirtschaft erworben wurden.

Dieses Bewußtsein wurde für jeden Nachfahren zur Verpflichtung: Acker und

Hof nicht zu vernachlässigen, das verlangte seine Bauernehre.

Wurde ein Rind verkauft, gab es Horngeld, bei Schweinen Schwanzgeld. Ordentliche Mädchen

zahlten ihren ganzen Lohn (Verdienst)bei der Strehlitzer Sparkasse ein. Wenn sie heirateten,

waren sie keine schlechte Partie.Die jungen Burschen erhielten 10 Mark mehr. Zum Vergleich:

ein Junglehrer erhielt bis 1910 ein Monatsgehalt von 66 2/3 Mark, davon mußte

er aber täglich 1. Mark für das Mittagessen zahlen, blieben ihm nur 36,—

Mark. Gezahlt wurde damals in Gold. Papiergeld war damals so gut wie unbekannt, auch

im 1.Welt krieg, man hatte nicht nur den schwersten Krieg der Geschichte hinter

sich gebracht und lag in den 20er Jahren wirtschaftlich an Boden. Den Reichsschatz

hatte man im 1.Weltkrieg nicht angetastet.

1874 hatte Bismarck von der französischen Kriegsentschädigung 120 Millionen

Mark in Goldstücken im Juliusturm in Spandau unterbringen lassen. Im Juni 1919

mußte dieser Goldschatz als Reparationszahlung an die Siegermächte abgeliefert

werden. Damit verlor unsere Mark die Golddeckung, die Inflation setzte sofort ein,

nun lernten wir Papiergeld kennen, erst 1000, bald 100 000, Millionen dann Milliarden

und Billionen-Scheine. In der letzten Zeit - 1922 zu 23 - bekamen wir unser „Geld“

gebündelt im Waschkorb getragen. Aber wir mußten doch unsern Stundenplan

einhalten. Um 13 Uhr wurde der neue Dollarstand bekanntge geben. Wenn unsere Frauen

erst nach 13 Uhr das „Geld“ bekamen und einkaufen gingen, erlebten sie jedes

mal eine bittere Enttäuschung: verzweifelt und wei nend zeigten sie uns,

wie wenig sie für das viele „Geld“ erhalten hatten. Ich denke noch heute

mit Verbitterung und Grauen an diese furchtbare Zeit. Die Bauern und Dörfler traf

die Inflation noch härter. Onkel Max Linde hatte einen schweren Mastbullen verkauft

und als er am Montag der neuen Woche den Erlös umsetzen wollte, erhielt er für

den ganzen Bullen- eine Schachtel Streich hölzer ! Geholfen hat das deutsche

Volk sich selbst; Hilmar Schacht konnte zwar keine Golddeckung schaffen, aber er nahm

den gesamten Landbesitz mit allem, was darauf stand, als Deckung und schuf die Rentenmark.Wir

bekamen zwar die erste Zeit nur sehr wenig Geld - 16 RM auf 1 Woche -, aber die Preise

blieben fest, und man konnte wieder disponieren.In den nächsten 10 Jahren erholte

sich die Wirtschaft von den schweren Kriegs- und Reparationslasten.

Industrie war auf dem Weltmarkt noch nicht konkurrenzfähig und suchte im In

land Arbeit und Absatz. So wurden die großen elektrischen Überlandleitungen

gelegt, die wieder eine Unzahl von Maschinen aller Art nötig und möglich

machten. So brachte gerade diese Zeit der Landwirtschaft der Ostgebiete einen großen

Aufschwung.

Bis 1945 ist das Dorf in seiner Grundlage unverändert geblieben, neue Hofe kamen

nicht hinzu, es war ja kein Acker vorhanden. Die wenigen Handwerker am Westende des

Ortes erhielten nach dem I.Weltkrieg 20 Morgen Acker vom Dominium Buchelsdorf zugesprochen.

Im 2.Weltkrieg 50 Morgen Acker. Das änderte aber nichts am Dorfbild. Immer bestand

der uralte Bauernwitz zu Recht. In Strehlitz werden die Gänse nur auf einer Seite

gebraten. Der Fremde mochte ungläubig den Kopf schütteln, der Einheimische

wußte: „auf einer Seite“ be deutete „auf einer Dorfseite“,

weil es eben kein Gegenüber gab.

Die Stadtvogtei war längst Privatbesitz, die Wohnung zum Schloß umgebaut.

Am „Park“ entlang war die Dorfstraße an beiden Seiten mit mächtigen

Kastanien bewachsen, die Arbeiterwohnungen lagen immer noch an der Straße mit

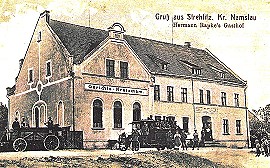

eigenem Backhaus, und das Gasthaus trug immer noch an der Straße das gleiche

Bild. Das Gasthaus trug die Aufschrift: Herrschaftliche Schankgerechtigkeit. In den

ersten Jahrhunderten hatten die Frauen - wie Gudrun Am Meer - ihre Wäsche im angestauten

Dorfteich gewaschen - Dann spter mit Waschbrett und im Waschkessel gekocht. Die Waschmaschinen,

Plätteisen, Trockenschleuder und Heimbügler waren eine große Erleichterung

für die Bauersfrau; denn es gab immer viel Wäsche, zumal die Wäsche

vom Hauspersonal auch gewaschen wurde. Verkehrstechnisch lag Strehlits sehr ungünstig,

bis zur Kreisstadt Namslau waren es 9 bis 11 km, je nach der Wohnlage.

Viele Jahre hindurch kam jeden Freitag ein Händlerpaar aus Namslau in den Ort.

Kauften Butter, Eier, Täubchen und geschlachtetes Geflügel. Für ein

Ei zahlten sie 3 Pfg., für ein Taubchen 25 Pfg, für ein Pfund Butter 80 Pfg.

80 Pfg. kostete 1 Pfund Schweinefleisch, ein Sack Roggen brachte 5 bis 7 Mark. Den

Hauptertrag brachte die Getreideernte.

Ein zweiter Händler holte sich die Eier usw. mit dem Tragekorb auf dem Rücken,

verkaufte alles in die Großstadt Breslau und konnte sich bald Pferd und Wagen

anschaffen. Nach Jahren konnte er sein baufälliges Haus mit Strohdach durch ein

massives Wohnhaus ersetzen und ein Auto kaufen. Früher kamen auch Hausierer ins

Dorf, sie verkauften Schürzen, Handtücher, Spiegel, Taschenmesser, Knöpfe

usw. Der Lumpensammler sei nicht zu vergessen. Wenn er vor dem Tore auf seiner Rattenfängerpfeife

blies, gab Mutter uns das bereitgelegte Päckchen, und wir erhielten zum Tausch

Zwirn, Stopfnadeln oder ähnliches. Eisenbahn und Auto haben dem Kleinhandel ein

Ende gemacht.

Diesen niedrigen Preisen gegenüber entsprachen auch die Löhne: 1 Mädchen

20 Jahre alt - erhielt monatlich 30 Mark bei. Dienstantritt Stoff zu einem Kleid, zur

Heuernte ein Leinekleid, zum Erntefest und zu Weihnachten 25 Mark und volle Verpflegung,

Wäschewaschen usw.

Der 2.Weltkrieg war in seinem Verlauf und seinen Folgen entsetzlich, das körperliche

und seelische Leid kann überhaupt nie ganz erfaßt werden, von den grauenvollen

Einseilschicksalen ganz zu schweigen. Der Vertrag von Yalta erzwang die Vertreibung

aller Bewohner der Ostgebiete bis zur Oder-Neiße-Linie. Wie viel Milliardenwerte

an Getreide, Vieh, Gebäuden, Lagerbeständen in Kaufhäusern, Fabriken,

Baugeschäften, an Wald und Feld usw. den Russen und Polen in die Hände fielen,

das kann niemals errechnet werden. Jedenfalls sollten diese sich schämen, noch

Forderungen an die Bundesrepublik zu stellen.

Mit tiefem Leid und Weh im Herzen muß nun von der Vertreibung aus der Heimat

berichtet werden. - Was bedeutet uns Heimat und der durch viele Generationen erarbeiteter

Besitz? - Heimat, das ist unser Elternhaus, ist Erinnerung an glückliche sorgenfreie

Kindheitstage, an Vater und Mutter, an Geborgenheit in ihrer Obhut. - Sie schließt

alle Gebäude ein: Stallungen, Scheune, Schuppen, das Wohnhaus - und die Tiere:

Pferde, Rinder, Hunde, das Geflügel usw. alles, was wir gepflegt und lieb hatten.

Heimat - das sind viele fleißige, liebe Menschen, ihre Sprache, ihre Lebensgewohnheiten,

das umfaßt alles, in das wir dort in unseren Lebenskreis hineingestellt waren

und dort geschafft haben. Heimat,das ist der Garten, das sind die wogenden Getreidefelder,

die grünen Wiesen und die rauschenden Bäume.

- Heimat, das ist Lerchengetriller und Kuckucksruf, Storchgeklapper und Krähengeschrei.

- Heimat, das ist die Kirche: Turm, Uhr und Glocken, die uns jeden Sonntag zum Gottesdienst

riefen, zu Festen, zur Konfirmation, Trauung und Beerdigung, das ist der Gottesacker,

wo so viele unserer Verwandten, Freunde und Bekannten ihre letzte Ruhestätte gefunden

haben, wo das Eitergrab liegt. - Läßt sich wegdenken der Begriff „Heimat“,

das ist unser ganzes Leben, von der Wiege bis zur Bahre, Aufgabe und Erfüllung,

schafft Freud und Leid, bildet Gemüt und Seele! Weh dem, der keine Heimat hat!Es

ist unmöglich, die oft grausigen Schicksale, die Not, das Leid der Strehlitzer

zu berichten. Ich folge dem sehr kurzen Bericht meiner Schwester Helene:

Freitag, den 19.Januar 1945 mußten wir am Dorfplatz sein. Wir fuhren mit dem

großen Treck über Namslau - Windisch-Marchwitz-Prietzen, benutzten fast

immer Waldwege und setzten bei Ohlau über die Oder. In Konradswaldau sahen wir

uns mit Schwester Berta und Bruder Fritz zum letzten Mal.Es war Sonntag, und man hörte

den Kanonendonner ziemlich nah. Wir fuhren am Nachmittag weiter, kurze Zeit darauf

wurde unser Treck aufgelöst: 7 Wagen fanden sich zusammen.

Der Sohn des Totengräbers Kinast führte uns über Schweidnitz-Friedland

in die Tscheche. Solange uns hier deutsche Soldaten beschützen konnten, kamen

wir leicht ohne Schaden weiter. Trotzdem sind wir sehr bestohlen worden, kamen aber

ohne grausame Behandlung durch. Schwierig war der Übergang nach Bayern, denn nun

wollten uns die Tschechen unser letztes Hab und Gut rauben. 65. Tage waren wir unterwegs:

bei grimmiger Kälte (- 20 Grad) in Schnee und Re gen, ohne regelmäßige

Mahlzeiten. Ohne Betten auf hartem Lager und die Pferde ohne Stall, ohne genügend

Futter, ohne Pflege: Flüchtlingslos! Westlich von Passau kamen wir über die

Donau und fanden in Nieder Alteich eine erste Zuflucht.

Bruder Fritz kam mit nur einem Pferd und fast leeren Wagen im Vogtland an, hatte einen

sehr schweren Grenzübergang und blieb im Radiumbad Brambach. Nur noch einmal zurück

nach Strehlitz: was hatte sich hier ereignet? Mutter hatte am 16.Januar ihren 88.Geburtstag.

Da schien noch alles ruhig zu sein, nun aber überstürzten sich die Ereignisse.

Meine Frau war am 16. aus Breslau zum Geburtstag nach Strehlitz gekommen, mußte

aber am 17. schon zurück. In Oels mußte sie durch einen schweren Fliegerangriff

hindurch; die Züge waren bereits von oberschlesischen Flüchtlingen überfüllt,

auf den Straßen zogen dauernd Trecks aus Oberschlesien. Mutter war zu schwach

und konnte mit dem Treck nicht mit, ihre letzten Worte waren: Fahrt allein und kommt

bald wieder! Auch hatte man uns belogen und gesagt: In 3 Wochen kämen alle wieder

zurück. So wollte sie zurückbleiben und für die letzten deutschen Sollten

Kaffee kochen. Aber es kamen keine; dafür am 21.Januar die ersten russischen Panzer.

Mutter wurde erschossen, das Wohnhaus angezündet - so liegt sie in dem Schutt

des Hauses begraben, (polit. Wirtschaft war es). Von den Verwandten wurde noch Ernst

Lyko erschossen.

Ein grausames Geschick traf die Brüder Max und Kurt Herrmann, fernere Verwandte

vom Nachbargut des Vaters. Anna Neugebauer, eine Verwandte väterlicherseits,

kam noch einmal ins Dorf zurück, um ihre Eltern zu holen. Ehe sie die Erlaub

nis zur Einreise bekam, war die Mutter gestorben, der Vater einen Tag vor ihrer Ankunft

beerdigt. Beide Eltern, wie auch Gottlieb Miosga hatten die Polen verhungern lassen.

Anna Neugebauer besuchte auch Max Hermann. Die Polen hatten ihn übel zugerichtet,

grausam zerschlagen. Mit großen Schmerzen und geschwollenem Gesicht lag er im

Bett. Voll Bitterkeit berichtete er über das Ende seines Bruders.

2 Polen hatten die Gebrüder Herrmann aus den Betten geholt, es war Nacht. In dem

Milizhaus (Fränze Quakhaus) hängten die Milizmänner abwechselnd die

Bruder Herrmann an den Beinen auf. Wenn das Gesicht blau angelaufen war nahmen sie

ihn ab, setzten ihn auf einen Stuhl, nun wurde der andere Bruder gefoltert. Als Kurt

Herrmann an den Foltereien starb, sagte ein Milizmann in polnisch, siehst du, der Deutsche

ist krepiert.

Das berichtete Max Herrmann selber, als er im Bett voller Schmerzen lag.

Kurt Herrmann legten die Milizmänner, nachdem sie einen Bugpolen in der Nacht

beauftragten einen Kastenwagen anzuspannen, um den Toten auf den Friedhof zu fahren.

Sie hoben die Tür von der Leichenhalle heraus und legten sie auf den

toten Max Herrmann. Herr Lassek und Herr Stoschek wurden beauftragt Max Herrmann zu

beerdigen. Diese beiden Mnner die den ersten Weltkrieg mitgemacht haben, haben damals

so einen zerschlagenen Toten nicht gesehen. Kurt wurde im Familiengrab Herrmann beerdigt.

Von den Russen und Polen wurden 40 Personen erschossen oder erschlagen!

Es waren alles deutsche Strehlitzer Einwohner, darunter auch der beliebte Pfarrer Ludwig.

Soweit die Eintragungen im Chronikbuch:

Das Ahnenblatt zeigt, daß Herrmann ein altes Strehlitzer Bauerngeschlecht ist.

Ernst Herrmann

geboren 1.9.1889 in Strehlitz, Kreis Namslau war Konrektor in Breslau.

Erinnerungen an den Hof meiner Großeltern müttlerlicherseits in Strehlitz, Kreis Namslau, Niederschlesien

In den Sommerferien 1944 war ich bei meinen Großeltern in Strehlitz. Es war der

letzte Sommer vor Kriegsende. Während meines Aufenthaltes in Strehlitz bekamen

meine drei Brüder in Eisdorf, das 20 km entfernt liegt, Scharlach und Diphtherie.

Weil ich mich nicht anstecken sollte, bin ich auch über das Ferienende hinaus

bis Oktober, bis nach der Kartoffelernte, in Strehlitz geblieben und habe dadurch den

Beginn des zweiten Schuljahres versäumt. Wegen der Vertreibung , der Flucht und

der Besatzung dauerte mein 2. Schuljahr vom 1. 8. 1944 bis 1. 4. 1946, also 20 Monate,

von denen ich vielleicht nur 4 Monate tatsächlich die Schule besucht habe. Dies

aber nur nebenbei

Der lange Ferienaufenthalt im Sommer 1944 ist der Grund dafür, dass mir die Verhältnisse

in Strehlitz verhältnismäßig gut in Erinnerung geblieben sind. Zu dem

Anwesen in Strehlitz gehörten 1944 ein Arbeiterhaus, ein Auszugshaus und der eigentliche

Bauernhof. Das Wohnhaus ist 1930 auf der Fläche des alten Wohngebäudes neu

errichtet worden. Das älteste Gebäude des Hofes war das Backhaus von ca.

1880. Vom Wohnhaus gesehen an der linken Seite lagen erst der Kuhstall, dann der Pferdestall,

daran schlossen sich der Bullenmaststall und der Aufgang zum Schüttboden an. Als

letztes Gebäude lag links vom Wohnhaus aus gesehen die Wagenremise bzw. der Maschinenschuppen.

Vom Wohnhaus rechts gesehen kamen erst der Gänsestall, dann die Kartoffeldämpfe,

anschließend der Schweinestall und der Jungviehstall. Hinter dem alten Geräteschuppen

am Ende dieser Gebäudezeile war im Sommer 1944 auf dem Nachbargrundstück

ein Storchennest. Gegenüber dem Wohnhaus lag die Scheune. Sie hatte nach vorn

und nach hinten hinaus ursprünglich zwei Tore. Nach Kriegsende wurden die zum

eigentlichen Hof gehörenden Gebäude von zwei polnischen Familien übernommen.

Wohnhaus, Hof und Scheune wurden von ihnen in der Mitte durch Mauern und Zäune

geteilt. Dadurch entstanden zwei Wirtschaftseinheiten, die jeweils getrennt genutzt

wurden. Im Arbeiterwohnhaus und in den Auszugshaus, das bis zur Vertreibung als Landjahrlager

genutzt wurde, sind nach Kriegsende ebenfalls je eine polnische Familie angesiedelt

worden. Mein Großvater hatte den Hof 1909 von meinem Urgroßvater Gottlieb

Miosga sen. geerbt. Meine Urgroßmutter Maria Agnes Miosga war eine geborene Lipinski.

Durch sie wurde das Verwandtschaftsverhältnis zu den Lipinski neu begründet.

Der Hof war ca. 67 ha. groß. Er hatte einen Einheitswert von ca. 98.750 RM. Der

Hektarsatz betrug ca. 1.480,- RM. Geerntet wurden Weizen, Zuckerrüben, Kartoffeln

und Flachs. Während des Krieges hat mein Großvater bereits Mais als Viehfutter

angebaut. Der allgemeine Maisanbau als Viehfutter hat sich in Deutschland erst viel

später durchgesetzt. Der Hof ist 1867/1868 von bzw. für die Ur-Urgroßeltern

Johann Miausga, später Miosga''und seine Frau Rosina, geb. Hermann, auf Hermannschem

Gelände errichtet worden. Zum Hof gehörten 1945 ca. 35 Kühe, 8 Pferde

und ca 2o Mastbullen. Großvater Miosga betrieb während des Krieges bereits

Bullenmast zum größten Teil mit eigenen Kälbern. Ich kann mich erinnern,

dass in Strehlitz immer viel Besuch war. Onkel Robert Miosga der Bruder meines Großvaters,

war Amtmann und Kontrolleur der Bahnpost in Breslau. Auf seinen Dienstfahrten machte

er oft Station in Strehlitz. Er hatte in der ersten Etage immer ein vorbereitetes Zimmer

für eventuelle überraschende Übernachtungen. In dem Auszugshaus neben

dem Wohnhaus hat nach der Hofübergabel 909 bis zu ihrem Tod 1930 die Stiefmutter

meines Großvaters Auguste geb. Kaboth gelebt. Später wurde das Auszugshaus

von meinem Großvater an die Deutsche Arbeitsfront vermietet, die darin ein Landjahrlager

für 40 junge Mädchen betrieb. Im Sommer 1944 bin ich zusammen mit etwa 15

dieser Mädchen nach Hennersdorf zum Blaubeer pflücken gefahren. Dort haben

wir auch die Panzergräben besichtigt, die angeblich russische Panzer an der Grenze

zu Deutschland aufhalten sollten.

Die beiden Brüder Robert und Gottlieb Miosga müssen sehr gut miteinander

harmoniert haben, denn durch die Tätigkeit von Onkel Robert in Breslau hatte mein

Großvater besonders gute Verbindungen in die Landeshauptstadt und war den andern

örtlich ansässigen Bauern wissensmäßig weit voraus. Sein Bruder

organisierte und handelte in seinem Interesse und erwarb für ihn vor 1935 mehrere

Häuser in Breslau, die er seinen Töchtern vorweg vererbte und als Mitgift

überließ. Besondere Höhepunkte auf den Höfen waren die Hochzeiten.

Bei dem Umbau seines Wohnhauses hat mein Großvater in der ersten Etage einen

Festsaal ein-bauen lassen. Von der Hochzeit meiner Eltern im Jahre 1935 existieren

noch mehrere Fotos. Bei der Hochzeit meiner Tante Irmgard Beier war ich als Kind im

Winter 1942 dabei. 1944 wurde der Saal als Massenunterkunft für die Schanzer der

Panzergräben in Hennersdorf benutzt.

Im Januar 1945 kamen die Russen nach Strehlitz. Meine Großeltern waren nicht

geflohen und erlebten sowohl die Russen als auch die Polen in Strehlitz. Im Sommer

1945 ist mein Großvater Gottlieb Miosga gestorben. Meine Großmutter wurde

zusammen mit anderen Deutschen im Herbst 1945 ausgewiesen, weil für sie eine Option

für Polen nicht in Frage kam.

Zu erwähnen ist noch, dass der Pole, der meine Großmutter 1945 aus Mitgefühl

zur Erleichterung ihres Schicksals nach Namslau gebracht hat, mich1973 in Breslau am

Hauptbahnhof abgeholt hat, und dass wir anschließend in Strehlitz die Hochzeit

seiner dritten Tochter nachgefeiert haben. Herr Spzak hat sich um das Grab meines Grossvaters

gekümmert. Er war selbst von seinem Hof in Ostpolen von den Russen vertrieben

worden.

Bei den Recherchen zur Geschichte des Hofes meiner Großeltern bin ich darauf

gestoßen, dass es in Strehlitz einen weiteren Hof gegeben hat, auf dem Angehörige

der Familie Lipinski über 3 Generationen gelebt haben. Zu diesem Hof möchte

ich noch einige Ausführungen machen.

Ausführungen zu dem Hof in Strehlitz, auf dem 45 Jahre lang ein Zweig der Familie

Lipinski gelebt hat

Mein Ururgroßvater Daniel Gottfried Lipinski aus Schönwald hat meine Ururgroß-mutter,

die Witwe Eva Loebner geb. Pietruschkyi 1843 geheiratet und kam dadurch auf den Loebnerschen

Hof in Strehlitz. Dieser Hof war noch 1848 eine Erbscholtisei. Er wurde später

als Lipinskihof bezeichnet. Nach dem Tod von Daniel Gottfried Lipinski im Kj. 1885

ist der Besitz auf seinen Sohn Hermann Gottfried Lipinsky übergegangen. Der Hof

lag am Dorfende in Richtung Gramschütz/ Buchelsdorf. Daniel Gottfried Lipinski

hatte 2 Stiefkinder und 4 eigene Kinder. Er war bei der Hochzeit 22, seine bereits

verwitwete Braut 27 Jahre alt.

Zur Familie gehörten:

Carl Wilhelm Loebner 1835 - 1916

Johann Robert Loebner 1837 - 1901

Wilhelm Robert Lipinski 1844 -1891

Maria Agnes Lipinski, verheiratete Miosga, meine Urgroßmutter, 1848 - 1883

Hermann Gottfried Lipinsky 1855 -1925

Berta Lipinski, verheiratete Fabian 1857 -1919

Der erste Ehemann von Eva Rosina Pietrusky, Johann Carl Loebner, war beim Tode seines

Vaters 4 Jahre alt. Er lebte von 1811 bis1842. Seine Mutter Magdalene Loebner geb.

Loebner (1782 - 1845) hat ihn um drei Jahre überlebt. Es ist zu vermuten, dass

sie den Hof für ihren minderjährigen Sohn zwischendurch bewirtschaftet hat.

In den Annalen der Familie Loebner ist der Hof 1680 erstmals als Erbscholtisei erwähnt.

Die ursprüngliche Erbscholtisei in Strehlitz ist vorher Eigentum der Familie Hermann

in Strehlitz gewesen. Über den Übergang an die Familie Loebner ist nichts

überliefert. Mit den Erbscholtiseien hat es die folgende Bewandtnis: Während

der deutschen Besiedlung im Mittelalter wurde als sogenannter Lokator, meistein Ritter

oder ein anderer adeliger Kolonisator, bezeichnet, der im Auftrag eines Grundherren

ein Dorf gründete. Er war für die Besiedlung und den wirtschaftlichen Aufschwung

des Dorfes verantwortlich . Er bekam dafür die Rechte und Einkünfte des Erbscholzen.

Ähnliche Aufträge erhielten die Lokatoren noch einmal nach den Verwüstungen

des 30-jährigen Krieges. Dem Erbscholzen stand es zu, in seinem Dorf die nötigen

Mühlen anzulegen und zu verpachten. Ebenfalls einen Kaufladen, das Dorfgasthaus

und die nötigen Handwerker wie Schneider Tischler, Schmiede, Stellmacher usw.

anzusiedeln, die ihm zinspflichtig waren. Außerdem hatte jede Gemeinde ihr Dorf-Gericht,

bestehend aus dem Scholzen, der - wenn er nicht Erbscholz war- von der Bauerschaft

auf eine örtlich unterschiedlich Anzahl von Jahren gewählt wurde. Zur Gerichtsbarkeit

gehörten auch eine örtlich unterschiedlich gewählte Anzahl von Schoppen.

Unter diese Gerichtsbarkeit fielen die Schlichtung von Streitigkeiten, die Ahndung

von Gesetzwidrigkeiten und Übertretungen behördlicher Verfügungen, z.

B. der Brandverhütung, der Erhebung von Bußgeldern und die Inhaftierung

von Übeltätern. Weitere Aufgaben der Gerichtsscholzen waren damals die Aufgaben,

die heute die Notare bei der Beurkundung von Besitzveränderungen, Regelung von

Erbschaftsangelegenheiten, Mündelsachen, Darlehensgewährungen und Darlehensrückzahlungen,

Grundstücksangelegenheiten und-verkaufen usw. haben.

Es gab dafür genau festgelegte Gebührentaxen, von denen dem Scholzen ein

Drittel zustanden. Alle Amtshandlungen wurden im Schöppenbuch, das örtlich

unterschiedliche Bezeichnungen haben konnte , niedergeschrieben. Außerdem hatte

der Scholze darüber zu wachen, dass sich niemand der Rekrutierung zum Militär

entzog, Abgaben einzutreiben und dafür zu sorgen, dass durchziehende Armee- Einheiten

auf den Gehöften untergebracht und verpflegt worden. Er mußte erforderlichenfalls

auch den Nachschub an Proviant organisieren . Er war verantwortlich für die fristgerechte

Ablieferung der Geld- und Naturalabgaben und die Einhaltung von Hand- und Spanndiensten,

die auf jedem Gehöft lasteten, das keine Freibauernstelle war. Es bestand seinerzeit

Ein sogenanntes "Urbar", in dem die dörflichen Eigentumsverhältnisse,

der zu jedem Anwesen gehörende Grundbesitz, die dafür zu entrichtenden Abgaben

an Geld und Naturalien, die zu leistende "Robot"-Gespanndienste, Holzfuhren,

Botengänge, Besäen und Abernten bestimmter Felder, Wiesen, Grundstücke,

Eindämmen von Teichen, Mühlbächen, Instandhaltung der Wege bestimmt

und festgehalten waren. Das Urbar oder Schöppenbuch enthielt jedoch auch die Rechte

der Robotpflichtigen, wie Arbeits- und Freizeit, Löhne in Geld und Naturalien.

Bis zum letzten Teller Mehlsuppe bei der Gesindeverpflegung war alles detailliert festgelegt.

Friedrich der Große ließ sofort nach der Besitzergreifung in Schlesien

nach 1742 jedes Anwesen neu vermessen und die Urbare neu festlegen. Die Erbscholtisei

in Strehlitz war ein Landgut der Stadt Breslau. Bevor der Kaufmannsdiener Gottlieb

Loebner (1778 - 1853) aus Strehlitz 1805/1806 Bürger von Namslau werden konnte,

mußte er die Entlassung aus der Erbuntertänigkeit der Stadt Breslau erreichen.

In den Annalen der Familie Loebner aus Strehlitz ist vermerkt: Hermann Lipinsky, geb.

29.3.1855, gestorben in Nassadel bei Pitschen Kreis Kreuzburg am 29.7.1925, verkaufte

die Scholtisei am 22. 12. 1887 an Christian Herrmann, Bauer in Strehlitz. Die Gebäude

wurden niedergerissen, das Gut abgeteilt und der Rest zum Nachbargute geschlagen, das

sich heute Scholtisei nennt. (1940). Daniel Gottfried Lipinsky war zu diesem Zeitpunkt

knapp 1 1/2 Jahre tot. Für mich ergibt sich die Frage, was mag den Bruder meiner

Urgroßmutte'r veranlasst haben, den ererbten Hof zu verkaufen? Wenn der Erwerber

die Gebäude abgebrochen hat, waren sie wahrscheinlich in einem sehr schlechten

Zustand, so daß sie ggf. hätten erneuert werden müssen. Die beiden

letzten Besitzer Loebner haben beide nicht sehr lange auf dem Hof gewirtschaftet, so

dass wegen der Erbauseinandersetzungen keine großen Kapitalrücklagen zur

Erneuerung der Gebäude gebildet werden konnten. Der Hoferbe muß u. U. kein

Interesse an Fortführung des Hofes gehabt haben. Vielleicht waren die Abfindungen

an die Miterben so hoch, dass die Bewirtschaftung des Betriebes wegen der Belastungen

unrentabel war. Auf dem Hof meiner Großeltern auf den seine Schwester geheiratet

hat, sind kurz nach dem Erbfall 1892 mehrere Gebäudezugänge feststellbar.

Es wurde ein Backhaus, eine Scheune, ein Jungviehstall und ein Geräteschuppen

neu errichtet. Sein Stiefbruder Carl Wilhelm Loebner war bereits 1865 Bauer in Hennersdorf.

Sein Stiefbruder Johann Robert Loebner war s. Zt. Kaufmann in Kreuzburg. Sein Bruder

Wilhem Robert Lipinski wohnte und lebte in Forst/Lausitz. Seine Schwester Berta Lipinski

hat den Landwirt Fabian in Strehlitz geheiratet. Alle männlichen Abkommen der

Eva Maria Pietruski haben demnach Stehlitz verlassen, während die beiden Töchter

in Strehlitz geblieben sind. Hermann Gottfried Lipinsky war der letzte Besitzer des

Hofes in Strehlitz. Er ist der Großvater unseres jetzigen Familienverbands-Präsidenten

Ernst E. Lipinsky.